Nota degli editori: In Understanding Context, Andrew Hinton analizza a fondo uno dei termini più usati – ma meno compresi – del web. Siamo lieti di presentarvi questo estratto dal Chapter 2 di Understanding Context. Comprate il libro da O’Reilly usando il codice BWORM, risparmierete il 40% sulla versione cartacea e il 50% sull’ebook.

Uno dei motivi principali per cui le reti digitali sono diventate così diffuse è stato l’avvento del World Wide Web. Il Web è diventato la capsula di Petri nella quale la cultura dell’“essere digitale” è cresciuta. Il Web ha significato che non dovevamo preoccuparci su quale server ci trovavamo o a quali directory avevamo accesso. Voleva dire che potevamo semplicemente creare link e pensare poi alla struttura.

Uno dei motivi principali per cui le reti digitali sono diventate così diffuse è stato l’avvento del World Wide Web. Il Web è diventato la capsula di Petri nella quale la cultura dell’“essere digitale” è cresciuta. Il Web ha significato che non dovevamo preoccuparci su quale server ci trovavamo o a quali directory avevamo accesso. Voleva dire che potevamo semplicemente creare link e pensare poi alla struttura.

Il principio che ha guidato lo sviluppo originale del Web è stato quello di aggiungere un protocollo (HTTP) a Internet per facilitare la condivisione aperta. Nelle parole dei suoi creatori, nel documento originale del Web, il suo scopo era di “collegare e accedere alle informazioni di vario tipo come una ragnatela di nodi nei quali gli utenti possono muoversi a piacimento”.1 Quando date alle persone la possibilità di creare ambienti con più facilità e flessibilità di prima, la useranno, perfino oltre i limiti designati.

Il Web ora è diventato qualcosa che ha superato di molto quello che vediamo nei soli “web browsers” dedicati. Le caratteristiche degli hyperlink, che una volta consistevano solo nel collegare una “pagina” metaforica ad un’altra, adesso alimentano una pletora di API per la syndication e il mash-up semplice e fluido di informazioni provenienti da varie sorgenti. Lo spirito dell’hyperlink consiste nel poter connettere tutto fuori dal contesto a qualunque altra cosa. Possiamo collegare piattaforme aziendali di gestione risorse alle banchine di carico, software per le mappe con le automobili, e impiantare nei cani da compagnia chip RFID con i loro dati conservati in database autorizzati. Perfino le nostre sneakers possono comunicare a una rete globale la distanza su cui abbiamo corso, così che tutti possano vederla. Il Web è ora più una proprietà della civiltà umana che una piattaforma. È un’infrastruttura che trattiamo come se fosse natura, come “spedizione” o “irrigazione”. Si potrebbe ritirare l’HTTP come network layer domani ma da questo momento in poi le persone chiederebbero sempre la possibilità di linkare a qualunque cosa vogliano.

Inoltre, queste tecnologie ci hanno permesso di creare una sorta di spazio fatto di bit invece che di atomi. Questo spazio è pieno di posti che non sono solo versioni supplementari o analoghe degli ambienti fisici: sono una nuova specie di posti che visitiamo attraverso gli schermi brillanti dei nostri device. Scrivendo su uno di questi posti, l’antropologo YouTube-culturale Michael Wesch descrive il modo in cui gli utenti seduti di fronte a una webcam lottano per comprendere completamente il contesto di quello che stanno facendo quando comunicano sul “posto più pubblico al mondo, entrandoci dalla privacy delle nostre case”:

Il problema non è la mancanza di contesto, ma che il contesto collassa: un numero infinito di contesti si ripiega l’uno sugli altri in quel singolo momento di registrazione. Le immagini, azioni e parole catturate dalla lente in qualunque momento possono essere trasportate ovunque sul pianeta e preservate (deve supporre la persona che registra) per tutto il tempo. Le piccole lenti di vetro diventano la porta verso un buco nero che succhia tutto il tempo e lo spazio (virtualmente, tutti i possibili contesti) in sé stesso.

La disorientante mancanza di contesto pre-Web che ci si trova davanti su YouTube non è confinata ai video. Passiamo sempre più tempo della nostra vita abitando quei posti, che siano Facebook o la intranet aziendale. Se misuriamo la realtà in base al luogo in cui avviene attività umana significativa, questi posti non sono più semplicemente “virtuali”, sono ora parte delle nostre infrastrutture pubbliche.

Il distaccamento totale dal contesto che il Web ha portato alle reti di computer sta ora passando al nostro ambiente fisico circostante. Le strutture che presumiamo abbiano significati stabili da un giorno all’altro sono permeati di connessioni e azioni invisibili che cambiano quei significati in modi che spesso non comprendiamo. Viviamo tra oggetti digitali attivi che regolano la temperatura della stanza, fanno girare l’economia, decidono la nostra idoneità finanziaria, guidano i treni e il traffico automobilistico e ci suggeriscono dove dovremmo mangiare e dormire.

Come spiegano Rob Kitchin e Martin Dodge in Code/Space: Software and Everyday Life (MIT Press), “Il software viene ora inserito negli oggetti materiali, permeandoli di coscienza del loro ambiente e dando loro capacità di calcolo per svolgere il proprio lavoro nel mondo solo con la supervisione intermittente da parte degli umani.”3 Questi agenti digitali introducono regole di causa-effetto nei nostri ambienti che avvengono al di là della nostra percezione immediata, come una leva che gestisce i binari su una ferrovia molto lontana. Oppure, in maniera ancora più enigmatica, potremmo tirare una leva che fa qualcosa di diverso ogni volta, basandosi su un algoritmo, o magari noi guardiamo mentre l’algoritmo tira da solo la leva, basandosi sulle sue misteriose motivazioni.

Al centro di tutto questo caos c’è il nostro modo di comprendere gli elementi base del nostro ambiente: dove mi trovo? Che oggetti contiene e come funzionano? Chi sono e chi può vedermi e cosa sto facendo? Quello che una volta era chiaro adesso lo è molto meno.

Case Study: Facebook Beacon#section1

Alcune delle infrastrutture che ora diamo per certe erano quasi inimmaginabili solo una decina di anni fa. E probabilmente nessun “luogo” digitale è più onnipresente nella vita delle persone come Facebook. Con miliardi di utenti registrati, è diventato la “rete telefonica” delle interazioni sociali online.

Nel 2007, Facebook ha lanciato un servizio chiamato Beacon, che tracciava quello che gli utenti acquistavano sui siti non-Facebook che partecipavano al progetto e pubblicava quelle informazioni sui News Feeds recentemente introdotti che potevano essere visti dai loro “amici” di Facebook. Colse di sorpresa molte persone e scatenò una grande controversia sulla privacy online.

Facebook è un esempio particolarmente efficace di “context disruption” (rottura del contesto), in parte per via di come ha cambiato forma a quella specie di luogo che è da quando è stato creato come una rete chiusa solo per gli studenti di Harvard.

In effetti, gran parte dell’architettura di base di Facebook è stata strutturata basandosi sul presupposto che la rete di una persona sarebbe stata limitata alle persone che questa aveva già incontrato o che avrebbe potuto facilmente incontrare nel campus. Le strutture culturali intrinseche del proprio college avevano fornito i limiti naturali che Facebook aveva ricreato sotto forma di codice.

Col tempo, Facebook è cresciuto rapidamente e ha incluso altre scuole, aziende e poi è stato finalmente aperto all’intero Web nel 2006. Tuttavia, solo dopo molto tempo ha introdotto un modo per strutturare i propri contatti in gruppi, al di là del semplice contenitore “amici”, come se qualunque persona con cui ci si connettesse fosse l’equivalente di qualcuno che si era incontrato durante gli incontri di orientamento matricole.

Quindi, per gli utenti che si erano iscritti a Facebook quando i loro Amici includevano solo i propri compagni di classe, il repentino cambiamento di contesto spesso è risultato disorientante. Tutto a un tratto cominciavano ad avere richieste di amicizia da parte di colleghi di lavoro e membri della propria famiglia, mentre le foto delle feste del college erano ancora nelle loro gallerie, intese solo per il contesto sociale dei propri pari che li avrebbero capiti. Facebook aveva cancellato i limiti culturali che avevano normalmente mantenuto giustamente separatati quegli aspetti della personalità e della vita privata di ciascuno.

Prima di Beacon, l’introduzione del News Feed aveva già causato molti pensieri agli utenti quando avevano realizzato che stava tracciando quello che avevano fatto all’interno dello stesso Facebook, che pubblicava per i propri amici uno status report continuo di quelle attività. Azioni e cambiamenti che una volta sarebbero stati cambiamenti tranquilli al proprio profilo, adesso venivano pubblicati come News sotto gli occhi di tutti.

Prendiamo, per esempio, i cambiamenti nello status della relazione. La rottura con un partner è un evento intimo e personale che si preferirebbe trattare con un po’ di delicatezza e attenzione. La struttura di Facebook ha fatto sembrare che gli utenti stessero cambiando lo status della relazione in un luogo particolare, separato degli altri luoghi. Di conseguenza, è stato terribile scoprire che il cambio di un’impostazione in un menu a tendina nel proprio profilo personale corrispondesse al simultaneo annuncio a chiunque conosca quella persona. Facebook ha disatteso le aspettative di causa ed effetto che le persone portano al proprio ambiente.

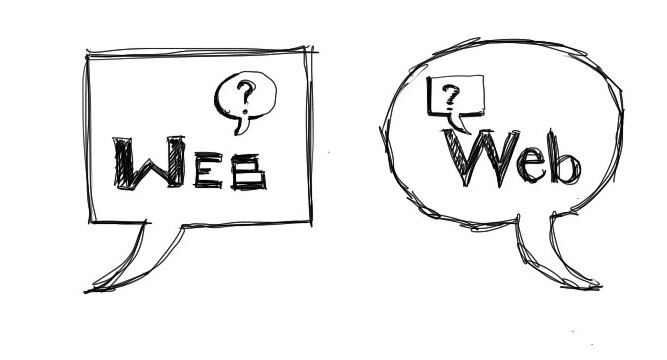

Proprio quando gli utenti si stavano abituando al modo di funzionare del News Feed, fu lanciato Beacon, che pubblicava informazioni sulle azioni che gli utenti facevano al di fuori di Facebook. Improvvisamente, Facebook stava notificando indiscriminatamente le persone degli acquisti (libri su problemi personali, medicine per malattie private o regali a sorpresa per la propria dolce metà) e altre azioni (giocare a un video game durante la giornata di lavoro, registrarsi su un sito di appuntamenti), con indizi contestuali confusi riguardo a quello che stava accadendo. Per esempio, la Figura 2.1 mostra una piccola finestra pop-up di opt-out che è stata usata dal sistema, che era facile non notare. Inoltre, si impostava rapidamente di default su “Yes” e spariva se non ce ne si rendeva conto in tempo.4

Figura 2.1: Il piccolo messaggio di opt-in di Beacon che appariva nell’angolo in basso dello schermo (da MoveOn.org).

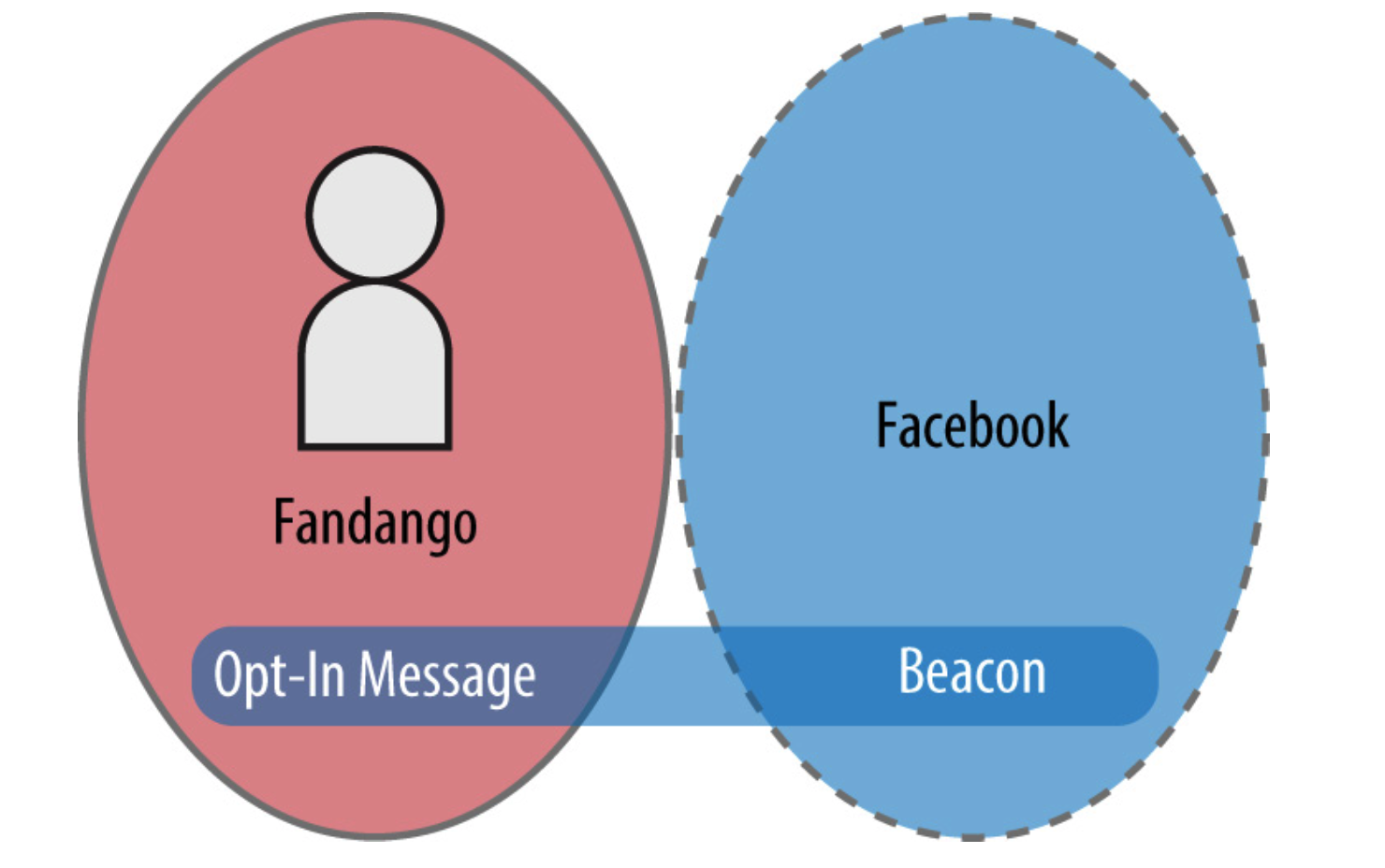

A differenza del proprio profilo di Facebook, non si trattava di informazioni che erano giù disponibili ai vostri amici, ma di informazioni che, nelle dimensioni fisiche, si è sempre supposto essere almeno implicitamente contenute all’interno di un “negozio” o di un “sito”.

Figura 2.2: L’utente percepisce il sito Fandango come un luogo con un ambiente separato e potrebbe non notare un piccolo messaggio di opt-in ambientale.

Il risultato? Una rivolta degli utenti, una controversia molto estesa e la distruzione finale del programma Beacon. E per chiudere in bellezza, una class-action che ha portato a un processo da $9.5 milioni conclusosi nel Febbraio 2013.5

Facebook è tristemente noto per aver combattuto pubblicamente con questi problemi di confusione riguardo al luogo fin dalla sua apertura. Ma quel che vale per Facebook vale altrettanto per quasi tutti gli ambienti connessi da reti. Sebbene Beacon fosse l’equivalente metaforico del mettere a disposizione del pubblico delle telecamere connesse e feed di dati per ogni vostra azione, quella rottura di contesto non è più solo metaforica. Dal momento che ogni nostra azione e acquisto è sempre più rilevata da sensori, telecamere, database di fedeltà al brand e smartphone connessi al cloud, il passo falso di Beacon, a confronto, sembra quasi primitivo.

Note#section2

- 1. http://www.w3.org/Proposal.html

- 2. http://mediatedcultures.net/projects/youtube/context-collapse/

- 3. Kitchin, Rob, and Martin Dodge. Code/Space: Software and Everyday Life. Cambridge, MA: MIT Press, 2011: 47.

- 4. Martin, Kirsten E. “Facebook (A): Beacon and Privacy,” Business Roundtable: Institute for Corporate Ethics.

- 5. Cohen, David. “Ninth U.S. Circuit Court Of Appeals Upholds Facebook Beacon Class-Action Settlement,” February 27, 2013.

Illustrazioni: {carlok}

Nessun commento

Altro da ALA

Webwaste

Uno strumento essenziale per catturare i vostri progressi lavorativi

Andiamo al cuore dell’accessibilità digitale

JavaScript Responsabile, Parte II

JavaScript Responsabile: parte prima